有一个人,做了一个实验:

他把一只跳蚤关在玻璃瓶中,盖上盖子,看着跳蚤一跳,碰到顶了,就再也跳不上去了。

经过一段时间,他再将盖子打开,虽然没有了顶限,但跳蚤还是只能跳到先前有盖的那个高度。

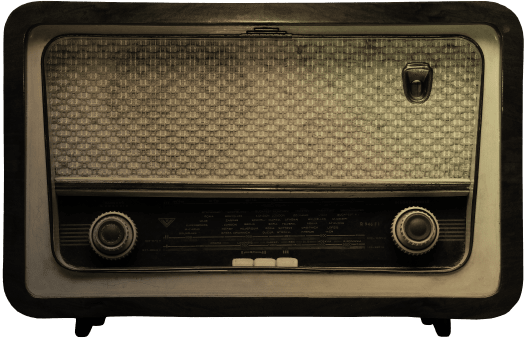

我们的音乐,或许曾经就是瓶子里的那只跳蚤……

在一片音乐的荒漠里,我们曾经默默地种植着毫不起眼的仙人掌。

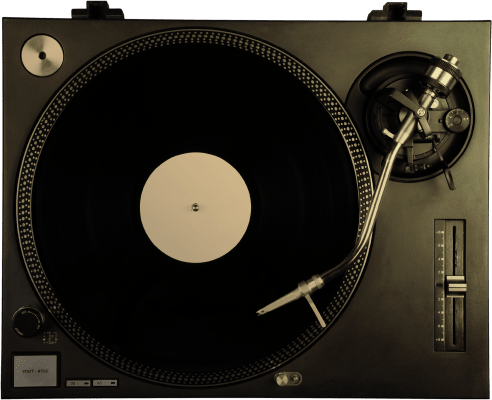

但谁都没料到,若干年后,开花的仙人掌,竟让奇花异卉失了颜色。

所有的成就都不是由天而降的幸运;一路走来,都有迹可寻。

在SG60这个时间点上,本地音乐的“回望”与“展望”,交织成属于我们独一无二的辉煌。

这一段历程,是国人的集体见证,也必将是日后的集体回忆,延绵不绝,永不磨灭。

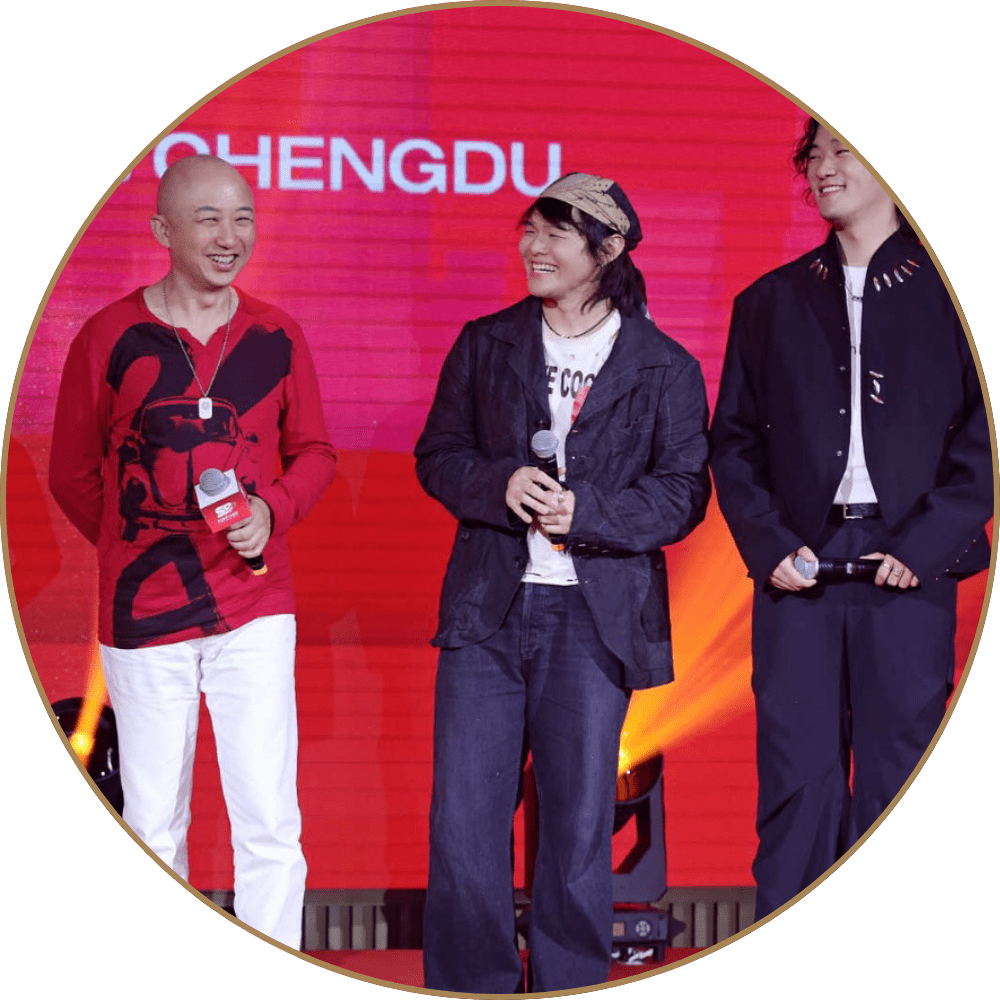

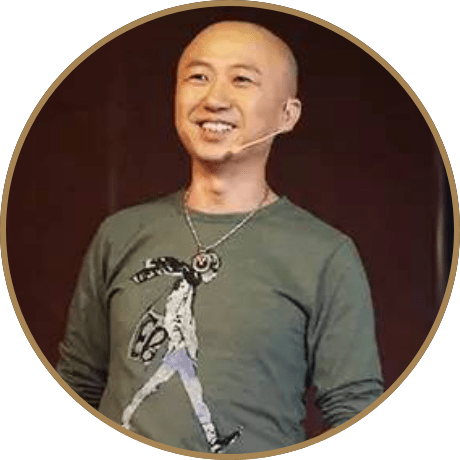

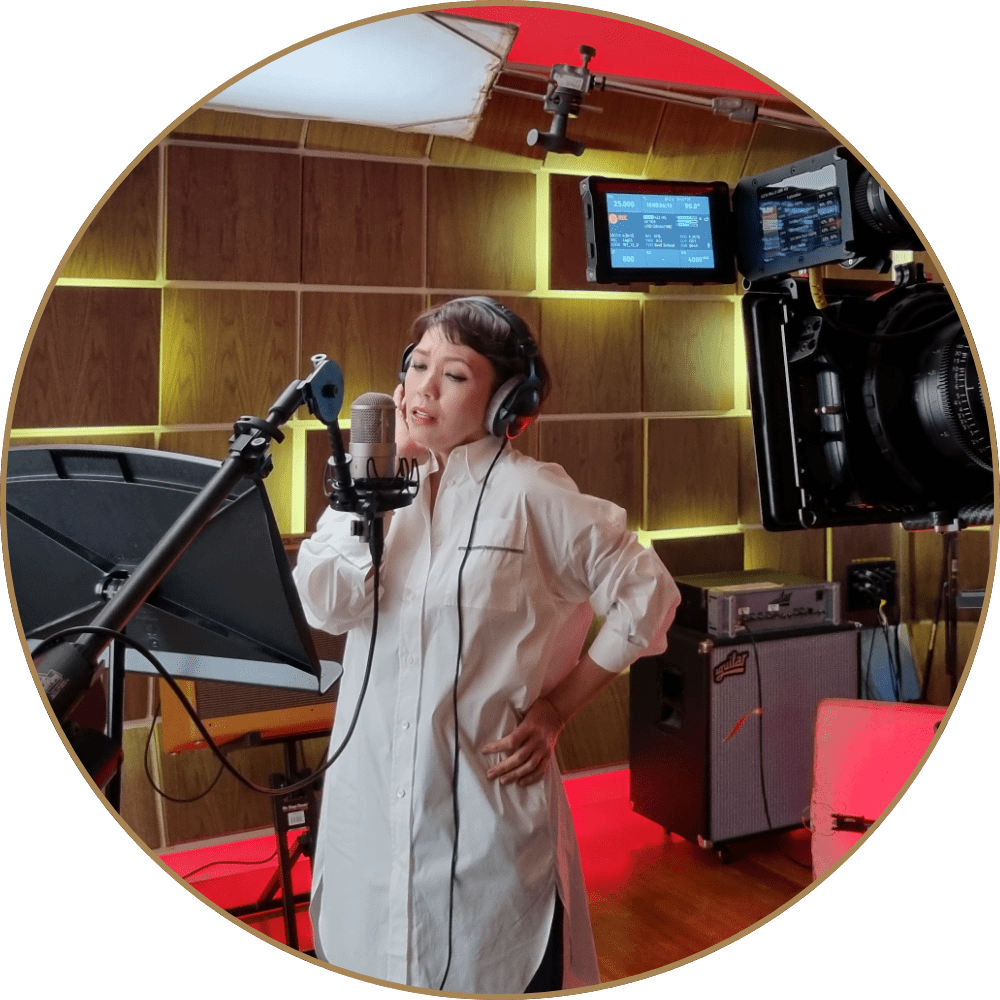

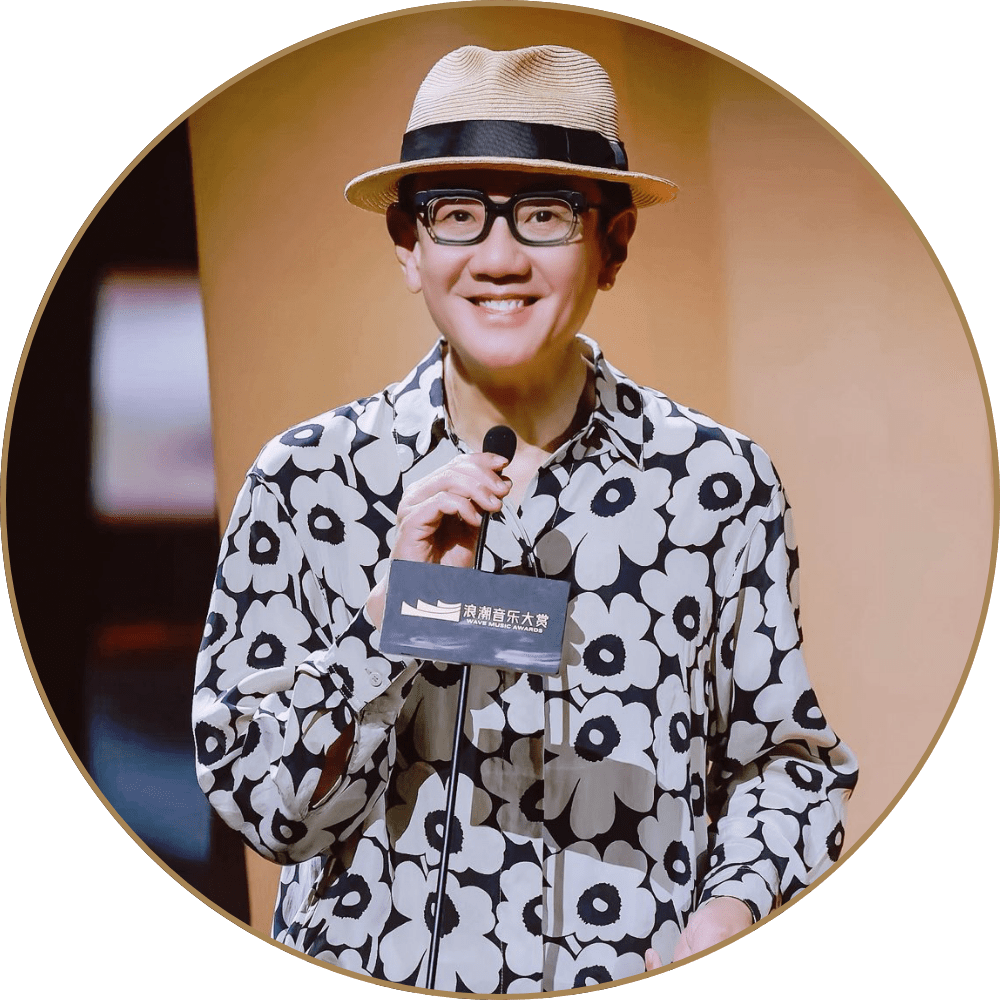

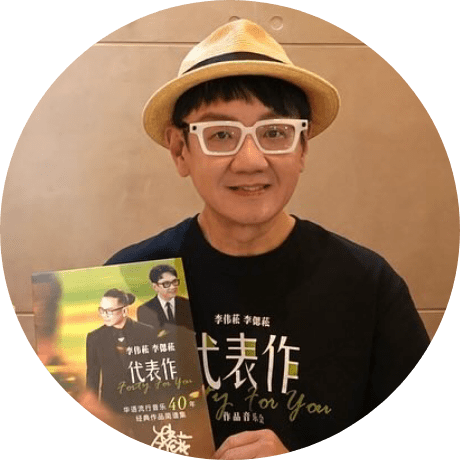

本地歌手的亮眼表现,你知多少?

做完咯!你的得分是: /10